Hippe Gerippemint:pink erkundet das Institut für Osteologie und Biomechanik am UKE

Massige Hüftendoprothese oder winziger Anker für ein Zahnimplantat: Die Größe eines Ersatzteils kann schon ein Indikator sein, wo es im menschlichen Körper hinpassen soll. Aber Carlotta will es sich nicht zu einfach machen. Die Neuntklässlerin vom Luisen-Gymnasium wählt eine schmale Platte aus durchlöchertem Stahl mit einer Schraube am Ende. „Ich möchte früher oder später Medizin studieren“, erklärt sie. Da passt die Frage, die Michael Hahn zum Auftakt des Implantate-Quiz stellt: „Wo am Skelett würdest du das einbauen?“ Der promovierte Ingenieur hat die mint:pink Teilnehmerinnen ins Institut für Osteologie und Biomechanik am UKE geladen, Präparate auf einem Tisch ausgebreitet und bittet anschließend zum Gesprächskreis rund um ein lebensgroßes menschliches Skelett.

3xF: Form follows function

Carlotta macht den Anfang: „Es muss irgendwas sein, was sich bewegt“, sagt die 15-Jährige, hält das von ihr gewählte Implantat in die Runde und blickt dem Skelett abschätzend auf die Oberschenkelknochen. „Vielleicht hier, vor allem wegen der Löcher?“ Die dienen zum Festschrauben, erklärt Michael Hahn und hilft ein wenig auf die Sprünge: „Das ist eine dynamische Hüftkopfschraube. Sie kommt zum Einsatz, wenn die Hüfte gebrochen ist, etwa bei einer Schenkelhalsfraktur.“ Carlotta folgt seinen Bewegungen und blickt ein wenig skeptisch: Aber wo und wie wird das in die Hüfte gebracht? Der Stift werde durch den Bruch geführt, die Platte von außen verschraubt und der Hüftkopf durch die Last auf die Frakturstelle gedrückt: „Dann heilt das wieder aus“, versichert der Oberingenieur.

3xS: Stützen, Schützen, Speichern

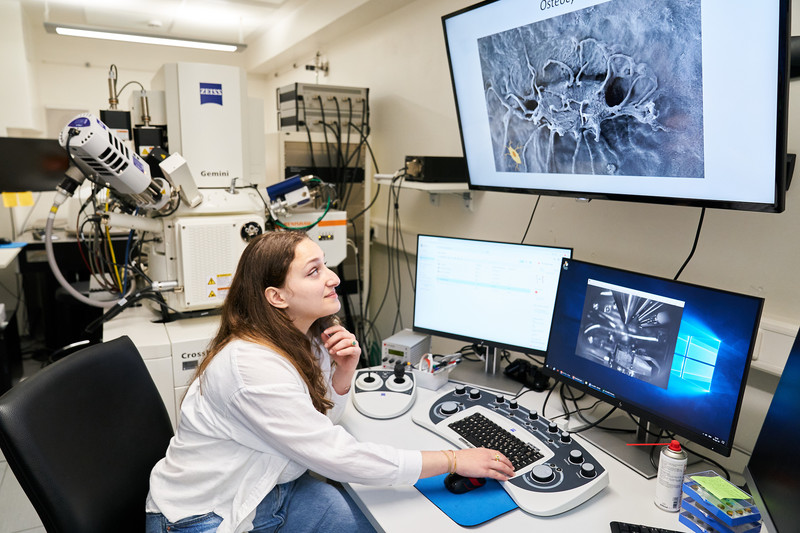

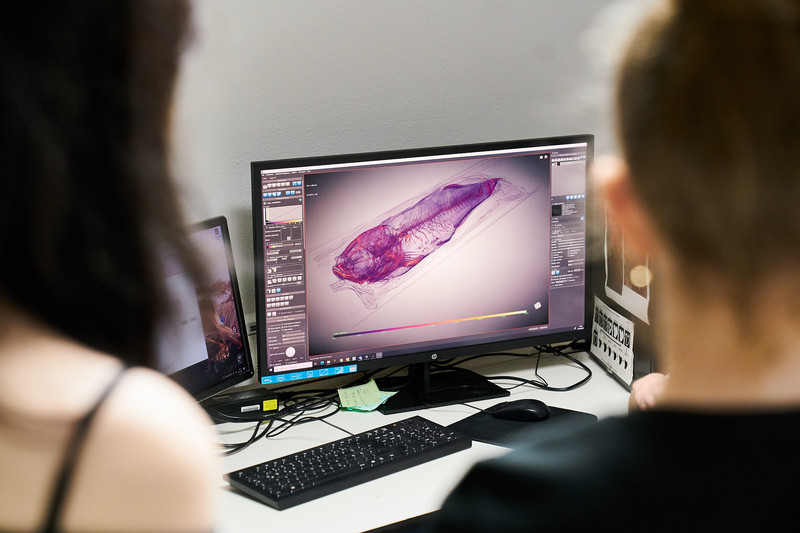

Als Michael Hahn selbst noch Schüler war, hat er sich schon mit Implantaten beschäftigt. „Das war familiär geprägt“, sagt er. Medizin oder Technik studieren? Er entschied sich für die Technik, entwickelte nebenbei Implantate und promovierte auch darüber an der TUHH. „Das war eine tolle Basis für die Arbeit hier.“ Nicht nur für das Institut. Der „expandierbare Wirbelkörperersatz“, den Julia für das Quiz ausgewählt hat, zählt zu Hahns Entwicklungen. „Das Implantat wird zwischen die Wirbel gesetzt und dann aufgespreizt, damit es sich gut verkrallt und stabilisiert“, erklärt der Wissenschaftler. Dass Knochen nicht nur hart und weiß ist, sondern ein lebendiges Organ, das stützt, schützt und auch Kalzium und Mineralien speichern kann, nehmen die Schülerinnen mit in die Führung durch das Institut. Mikro-Computertomographie, Kraftsensor, Elektronenmikroskop – die Geräte im Institut sind hochmodern, das Gebäude ist es nicht.

3xO: Osteoblasten, Osteoklasten, Osteozyten

„Das war mal eine ehemalige Schuhfabrik, das UKE hat es angemietet und ich habe hier praktisch jede Steckdose geplant“, erzählt Michael Hahn. Bald geht er in den Ruhestand, nach 40 Jahren im UKE, davon zehn Jahre mint:pink – mit bleibenden Einblicken in die drei wichtigsten Zellen im Knochen: Osteoklasten zum Knochenabbau, Gegenspieler Osteoblasten zum Knochenaufbau und Osteozyten, die den Umbau steuern. „Warum wird Knochen überhaupt abgebaut?“, fragt Anna nach dem Sinn der großen Zelle, die sie im Mikroskop betrachtet. Die 16-Jährige erfährt, dass auch sie schon mindestens zwei neue Knochensätze erhalten hat – ein Jungbrunnen gegen Mikrorisse und Verletzungen. Jeden Tag etwas Neues lernen, sich nicht vom Mikroskop losreißen können, neue Methoden ausprobieren – dafür begeistern sich die vielen Nachwuchskräfte, die den Mädchen ihre Forschung vorstellen. Das kann anstecken. „Die exklusiven Einblicke hinter die Kulissen finde ich sehr gut“, lobt Neuntklässlerin Lykka.