Instrumente und Detektoren sind genau das Ding von Oliver Gerberding. Dafür ist er Experimentalphysiker geworden. Aber nur wer weiß, wonach er sucht und mit welchem Ziel, kann auch fündig werden. Daher geht es nicht ohne theoretisches Wissen – und das bringt der (Noch-Junior-)Professor mal schnell im Institut für Experimentalphysik für Hamburger Lehrkräfte auf die Bühne. Besser gesagt als Präsentationsfolie an die Wand: Einsteins gekrümmte Raumzeit dargestellt als flexibles Gitternetz, in das die Erde eine kleine Delle macht, während die Sonne mit weit mehr Masse deutlichere Spuren hinterlässt. Eine große Delle bedeutet mehr Raum und langsamer tickende Uhren, sagt der Physiker. „Das ist die Kurzzusammenfassung der Allgemeinen Relativitätstheorie, die uns bis heute beschäftigt.“

Das goldene Jahrzehnt der Gravitationswellendetektion

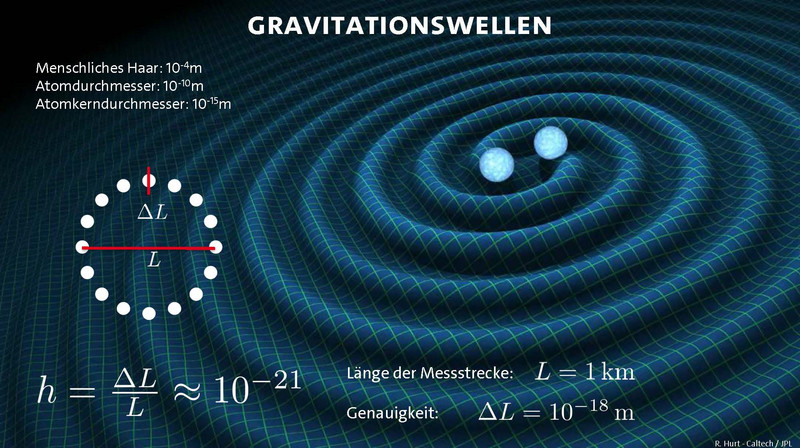

Oliver Gerberding beschäftigt sich mit Gravitation. Die Massenanziehung dehnt oder staucht nicht nur Raum und Zeit, sondern führt dabei auch zu Vibrationen, die man zwar nicht sehen, aber hören kann – zumindest wenn man entsprechend sensitive Detektoren gebaut hat. „Das ist genau das, woran ich zum Beispiel arbeite“, sagt der Gruppenleiter für Gravitationswellendetektion an der Universität Hamburg. An diesem Nachmittag ist die Zeit für seinen Fachvortrag stark begrenzt, dennoch gibt es Raum für Fragen. Schließlich ist das Publikum vom Fach: „Sind immer zwei Objekte beteiligt, damit es zu Gravitationswellen kommt?“, fragt Mathias Burghardt. Der Physiklehrer unterrichtet derzeit in Istanbul – und nutzt die Ferien für die NAT-Weiterbildung.

Der starke Sound der Urkraft

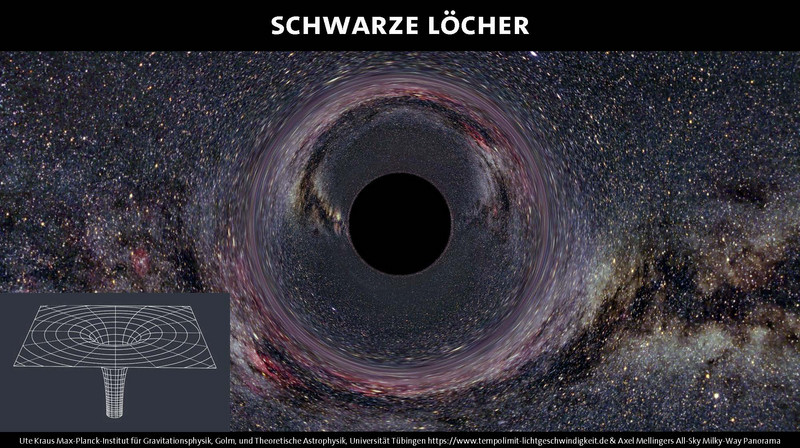

„Sehr gute Frage“, findet Oliver Gerberding. Dass zwei schwarze Löcher, ehemalige Sterne, sich erst umkreisen, dabei Energie in Form von Gravitationswellen abstrahlen, und dann irgendwann miteinander verschmelzen, sei zwar der klassische Fall, aber auch nicht ganz kugelsymmetrische Objekte, die sich drehen, könnten Gravitationswellen verursachen. „Oder wenn wir über den Urknall reden, braucht man im Endeffekt Turbulenzen“, fügt der junge Professor hinzu. Reden wir doch mal über die allersten Sekundenbruchteile unseres Universums, bei denen die Kosmologie noch im Dunkeln tappt. „Könnte dies hier Antworten liefern?“, forscht Physiklehrer Burghardt weiter. Oliver Gerberding freut sich sichtlich über die Frage. Über das frühe Universum habe man durch kosmische Hintergrundstrahlung viel gelernt. Weiter zurück herrscht quasi Dunkelheit: „Das ist so wie eine Wand in der Zeit, hinter die wir nicht gucken können: Gravitationswellen gehen da aber durch“, betont der Gruppenleiter.

Die schöne Physik der nächsten Generation

Umso wichtiger sind immer sensitivere Detektoren, so genannte Laserinterferometer, an denen große internationale Kooperationen aus Physikern und Ingenieuren unter Beteiligung der Uni Hamburg arbeiten. Auf der Erde werden dabei Spiegel an Pendel ins Vakuum gehängt. Extrem komplexe System, die noch besser werden sollen, so Oliver Gerberding: „Dafür wollen wir in Europa das Einstein Teleskop bauen, einen unterirdischen Detektor der nächsten Generation.“ Mit Chance beteiligt sich Deutschland am Observatorium – und bietet dann vielen Nachwuchskräften Perspektiven. Im Weltraum bei dem Projekt „Laser Interferometer Space Antenna“, kurz LISA sind sie schon mit von der Partie. In zehn Jahren sollen dann drei Mess-Satelliten mit einem Abstand von 2,5 Millionen Kilometern der Erde folgen. „Damit messen wir dann in einem Frequenzbereich unter einem Hertz und werden weitere spannende Physik machen.“ Ein Versprechen an die Jugend.